一般の注意

一、游泳をするにあたり膝までくらいの深さのところでまず顔を洗い口に水を含み指で耳を濡らし手で水をすくい胸から腹にかけて二三度なで下ろす。これが踏水術のやり方である。これを行うことで目鼻耳に水が入りにくく胸から腹まで水をかけることで皮膚が引き締まり心を落ち着かせることが出来る。

一、游泳を終えたら、タオルなどで皮膚が赤みを帯びるまでこすって乾かし、頭もよく拭き、特に耳の穴はよく乾かすこと。

一、世間では、溺れたり水を飲んだりすれば泳げるようになると言う人があるが、これは大きな誤りである。世の人々はこういうことを言うべきでない。踏水術は水を飲まず溺れずして上達することを旨とする。しかし、過って水を飲んだり溺れたりした人があれば、元気づけるために上記のような言葉を用いることもある。溺れたり水を飲んだ人に弱気な言葉をかけるのは良くない。

一、当流派では游泳中は子供であっても褌を着用し陰嚢を締め納めること。これは陰嚢が物に触れて怪我をしないため、又陰嚢が動揺すると自在に踏水するのに不便だからである。又、高いところから水中に飛び込んだときに陰嚢を水で打つと大変痛いが、褌があればその心配はない。又、気温の低い時期にはなおのこと褌で陰嚢を包んでおかなければならない。陰嚢の凍えるのを防げば体の凍えも少ない。又、人前で褌を着用しないのは失礼である。溺れている人を助けようとして褌をつかんで引っ張り上げようとすると、上体が水中になって良くない。游泳を学ぶ者は知っておくべきである。当流派の救助法は溺者の背後から救助し、溺者の頭が水に沈まないように救助する。

一、浮き身は教範第四章第二教に出てきたが、最も初歩の段階より教えるべきもので、号令を用いず生徒一人一人に指導する。故に他の技術の中に加えると指導の妨げとなるので最後に出している。

一、教師は最初に生徒に対し游泳が危険であること、又、決まりを守って練習すれば何も恐れることはないことを説明し、生徒が学ぶ上で最も大切な心構えを自然と持つようにすることが特に大切である。

一、指導の結果はいかに厳格に練習を実行したかに比例する。故に教師は熱心に注意し生徒に練習の目的を意識させ自ら好んで練習する気持ちを持たせるように努める。

一、初心者に游泳を教えるにあたり、まず水辺に川に向かい整列させ、游泳教範第一章第一教の第一不動の姿勢をとらせる。教師は生徒に向かって游泳は勇壮・活発であることが大事で恐怖心を抱かずに游泳するように言い聞かせることが大切である。

一、説明は簡単に、号令は厳格・活発に、そしてどちらも明瞭さを欠かないようにするのが大切である。

一、練習中は教師の許可なく(ある程度の距離を泳げる生徒はなおさら)練習以外の游を厳禁し、終始静粛にむだなおしゃべりをさせない。

一、教師は生徒に対し、説明をよく聞き号令を守って練習するのが上達の早道であることを常に言い聞かせることが大切である。

一、年齢の低い初心者を水に入れる水温は華氏七十度から八十度(21℃~27℃)くらいにし、時間は二十分から三十分くらいが適当である。水に入れる時間は水温によって教師が適宜増減する。

一、第一章第一教の第一の面浸けで、教師は顔が水から十分に上がってから呼吸することをよくよく説明しておくこと。顔が十分に上がらないうちに呼吸すれば鼻口から水を飲み水を恐れるようになる場合があるので水を飲まないよう注意する。初心者は水から顔を上げると手で顔を拭くものなので、顔を拭かないよう習慣づけることが大切である。

一、水中での指導場所はなるべく深さが一定で流れの緩やかな場所、水底は砂か小石になっている場所を選ぶ。特に初心者の練習は瀬の落とし(瀬の下流側)で行うのは良くない。又、川下の深いところで初心者を泳がせるのは甚だ危険である。よって瀬頭の浅いところ(淵の下流の端)で練習させる。場所の選定は最も大切である。

一、二三十間くらい泳ぐ人を川を横切って浅いところから深い方に泳がせるのは大変危険である。初心者のうちは随分上手に見えても一瞬で溺れるものである。溺れるとすぐに立とうとする。このとき足が川底につかなければ沈んで水を飲む。故に浅いところから深いところへ向かって泳がせてはいけない。川下に向かって三十間泳ぐ人は川を横切って泳ぐ場合は十五間から二十間くらいの割合である。

一、当流踏水術では上級者の練習でも水が肩にかかる程度の深さがあれば十分である。教範第三章第四章の指導を受ける人は水が乳から肩までを上限とする。

一、初心者は第二章の第一教第二によって四、五間程度游ぐ人は、臍がかくれるくらいの所で川上に向かって游がせるべきである。流れが最も緩やかな所ではこの限りでない。

一、生徒の中には水に入るのを嫌がる者もいる。水に入るのを嫌がる者には無理に川に入れないで、浅い所で砂遊びなどさせて水に慣れさせる。そういう遊びで自然と水に慣れるものである。これまでの経験では、一シーズンあるは二シーズンの間水に入らなかったのが、三年目くらいから水に入るようになって上達した人もある。だから教師は注意を要す。

一、游泳は他の技術と違って、一歩間違えれば命を落としかねない危険な技術であるから、教師はこの点を深く心に刻んで、常に過ちのないよう、注意周到であるべきだ。

一、は生まれついての長所短所があるので、その特性に応じて指導することが肝要である。

一、手繰游は踏水術の基礎、根本なので、素直な心で修行するよう指導することが大切である。

一、早抜游といっても、心も抜きも早いのではない。技は早く、心は静かに。目は一点の目標を注視して視線を動かさないよう指導することが大切である。

一、教師は人々の泳力をよく見定めて、川の深さ広さに応じた游を指導することが大切である。

一、教師は生徒に対し、稽古の往復に初心者や年少の者だけで他の川に行って游がないようによく言い聞かせておくことが大切である。

一、第一章第二章第三法は第一法、第二法を習得してからでなければ出来ない技なので、教師はそこを誤らないように注意することが大切である。

一、教師は生徒に対して偏らず公平・親切に教えることが大切である。

一、教師は生徒の目の前で生徒の技術を評してはいけない。ほめられた者は高慢になり、ほめられない者は恨むからで、教師は注意すべきである。

猿木宗那識

参考

- 一、学生・生徒に初歩の游ぎを教えるには、次の等級を編制して、等級に応じて課程、級帽、区域旗等を定める。

- イ、等級を甲・乙・丙の三組に分け、その各組を上・下に分ける。

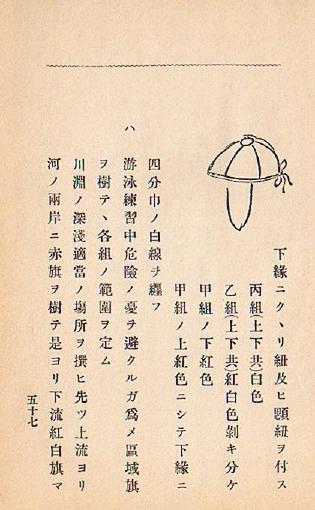

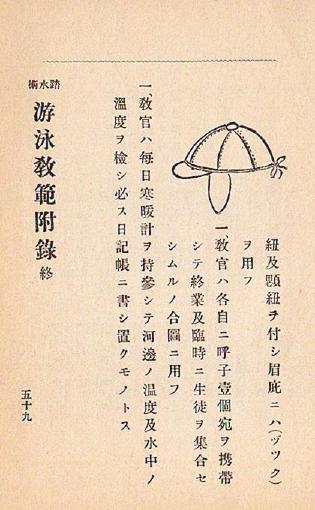

- ロ、生徒の等級がわかりやすいように、練習中は帽子を被らせる。帽子の様式は次の通り。

木綿の一重で頭頂部に穴をあけ、下縁にはくくり紐とあご紐を付ける。

丙組は上下とも白

乙組は上下とも赤白

甲組の下は赤

甲組の上は赤で下縁に4分(約1.2cm)幅の白線を縫いつける - ハ、練習中の危険を避けるため、区域旗を立てて各組の練習場所を定める。

深さの適当なところを選んで、上流から川の両岸に赤旗を立て、そこから下流の紅白旗までを甲組の場所とし、紅白旗から下流の白旗までを乙組、白旗より下流を丙組とする。

ただし、両岸の旗から川面を横断して縄を張り、互いの区域線を越えないようにする。

- 一、脱衣所にも前項のように旗を立て、各組の区域を定め整然と脱衣させる。

- 一、教官の帽子を次のように定める。

麻の二重で頭頂部に穴をあけ、下縁にはくくり紐とあご紐を付け、ツバにはズック(帆布)を用いる。 - 一、教官は各自笛を携帯し、終業や臨時に生徒を集合させるときの合図に使うこと。

- 一、教官は毎日温度計を持参して気温と水温をはかり日記帳に書き記すこと。

« 第三章・第四章 序文 »