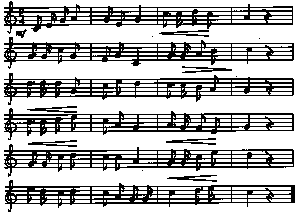

長崎游泳協会会歌

1918年(大正7年)に発表された会歌です。作詞の石橋忍月は文学者であり弁護士であった人で、市議会議員、県議会議員を務めました。作曲の島村吉門は東京音楽学校の出身で長崎師範学校(現在の長崎大学教育学部)の教授、長崎高等商業学校(現在の長崎大学経済学部)の校歌も作曲しています。たまたま来島した折りに会歌の話をきき、自ら進んで作曲したそうです。

石橋忍月は帝大在学中から文芸評論家として活躍。森鴎外との「舞姫論争」で知られています。漢籍への豊富な知識に裏付けられた格調高い歌詞ですが、難しい言葉が多くいささか衒学的なところも感じられます。あまりに難しい言葉が多いため誰も歌詞の意味を考えなかったと見え、1941年(昭和16)の「游泳教範」復刻出版において3番の歌詞が「投爪獲琚」と誤植され、以後1968年(昭和43)の「65年誌」、1982年(昭和57)の「八十年の歩み」、1992年(平成4)の「九拾年の歩み」、いずれも「投爪獲琚」のまま掲載されています。

歌:居留地男声合唱団

など

魔を

そこに

・三伏

夏至の後の三番目の

・陋居

狭くて汚い家。あるいは自分の住む家をへりくだって言う表現。

・かこつ

不平を言う。ぐちをこぼす。

・天然=自然

・疎む

嫌って遠ざける。

・など~ざる

「どうして~しないのか」疑問の副詞+連体形

・魔

仏教では悟りの妨げとなる煩悩のこと。

・梵天

仏法の守護神、また梵天の住む天界。

・うしほの花

「波の花」のイメージか。波がしぶきを上げ砕ける様子と思われる。

・牙営

陣の中で大将のいる場所。大将の旗を牙旗といい、その旗を掲げる陣営というところから。

・三鼓

雅楽に用いられる打楽器、

・海若

海の神様。わたつみ。

・尾閭

海の底にあって絶えず水を漏らしているという穴。

・投瓜獲琚

『詩経』に「

・驪龍頷下の水

「驪龍頷下の珠(=危険を冒さなければ手に入らない物)」を「驪龍頷下の水」と言い換えたもので特に意味は無い。驪龍は黒い龍、頷下はあごの下という意味。

・楯並めて

楯を並べて弓を射る意から、「い」の音で始まる地名にかかる枕詞。

「稲佐」にかかる枕詞であるが、ここでは「楯を並べる」という直接の意味もあるだろう。

・敢為

反対や障害に負けずにやり通すこと。

・文弱

学問や芸術にふけって、肉体的・精神的に弱々しいこと。

・鎮西

九州地方の別称。

・嵎を負ふ

虎が山の一角を背にして勢いを示すこと。転じて英雄が天下の一方に拠って勢いを振う意。

・嘯く

虎などが吠えること。大きなことを言う。

・覇者

徳によらず、武力や権力で天下を治める者。

・挿す

草花などを飾りとして髪や冠に挿すこと。飾り付ける。「翳す」で高く掲げる。

・~なむ

前が「かざす」の未然形なので終助詞「なむ」で「~してほしい」だが、その場合主語が「我」なのはおかしい。

完了助動詞+推量助動詞だと「必ず~しよう」で意味的には合うが、その場合は連用形接続なので「かざしなん」とするのが正しい。